Огромная площадь, значительное количество удаленных регионов и суровый климат на большей части России заставляет искать эффективные и безотказные способы коммуникаций и связи.

В числе наиболее перспективных решений — спутниковая связь, благодаря которой удается не только обеспечить глобальную связь и охватить труднодоступные зоны, но и успешно разрешать проблемы навигации, наблюдений за погодными условиями и научных изысканий. Тем более что эта технология развивается быстрыми шагами и предлагает все более совершенные проекты, актуальные для насущных задач бизнеса, науки и общества в целом.

Первые шаги в мире спутниковых коммуникаций

Идея создания глобальной системы связи на базе геостационарных спутников принадлежит британскому изобретателю Артуру Кларку, который настойчиво работал в указанном направлении с 1945 года. Однако пионером разработки и практической реализации спутниковых систем стал СССР.

Результатом многолетних трудов выдающихся физиков и инженеров стал запуск 4 октября 1957 года первого искусственного спутника «Спутник-1». Этот день положил начало освоению космоса, продемонстрировав возможность передачи радиосигналов с орбиты. А уже в 1965 году к звездам был выведен «Молния-1» — первый специализированный спутник для удаленных регионов, способный вести телетрансляции и стабильно поддерживать связь над территориями огромной площади. Благодаря новым достижениям коммуникация с удаленными и малонаселенными районами стала надежнее и устойчивее, что повлияло на качество жизни граждан и дало толчок развитию новых областей экономики.

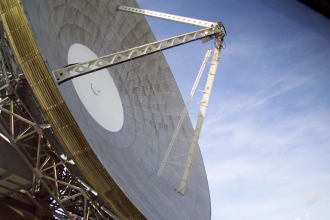

Создание наземной инфраструктуры для спутниковой связи

Спутники, запущенные на орбиту Земли, требовали профессиональной настройки и контроля. Поэтому одновременно с новыми аппаратами активно строились наземные центры управления, базовые станции и радиотехнические комплексы, оснащенные антеннами большого диаметра. Они обеспечивали круглосуточный контроль и связь с аппаратами на орбите, что в разы повышало надежность спутниковых систем.

Главным центром исследований стал Научно-исследовательский институт радио (НИИР), где с 1960 года:

- разрабатывались мощные ретрансляторы, модуляторы, демодуляторы;

- тестировались разные форматы модуляции и кодирования сигнала;

- совершенствовались устройства для удаленного управления спутниками.

Результаты разработки были положены в основу новейших спутниковых систем, которые используются вплоть до настоящего времени.

Спутниковые системы «Горизонт» и «Экспресс»

В 1970-х Советский Союз вновь заставил говорить о себе и о прогрессе систем коммуникаций, запустив серию ИСЗ «Горизонт». Новые устройства работали на геостационарной орбите и обеспечивали качественную теле- и радиосвязь по всей стране, включая труднодоступные регионы. Эти спутники стали основой для первой национальной информационной сети.

В 80-х годах из-за сложной политической ситуации и экономических проблем работы по созданию нового оборудования и технологий коммуникаций были приостановлены. И только в 1990-х годах были спроектированы принципиально новые спутники серии «Экспресс» с увеличенными параметрами мощности и емкости. Они позволили оптимизировать коммерческую и государственную связь, поддерживали телефонию и трансляции телевизионных и радиопрограмм.

Развитие систем спутникового телевидения

Еще одним прорывом XX века стало появление телевидения. Чтобы доступ к новому благу цивилизации имели все желающие, в том числе жители удаленных регионов, в 1965-1967 годах была создана система «Орбита» — модель построения спутникового вещания с антеннами диаметром около 12 м. Для ее бесперебойной работы были построены 20 наземных станций и «Центральная станция Резерв», что позволило организовать стабильное централизованное телевещание в самых отдаленных регионах СССР.

Учитывая все возрастающий интерес к телевидению, в конце 1970-х специалисты создали систему «Экран» с ретранслятором до 300 Вт, побившим рекорд мощности. Новая разработка была призвана обеспечивать стабильное телевещание в регионах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока с низкой плотностью населения. Первый спутник системы был выведен на орбиту в 1976 году.

Для постепенного выхода на международную сеть связи и коммуникаций в 1979 году была создана и успешно внедрена система «Москва» с небольшими наземными станциями. А в 1986—1988 годах появилась ее модификация «Москва Глобальная», предназначенная для трансляций в советских зарубежных представительствах. Кроме того, с 1967 года СССР в тесном сотрудничестве со странами социалистического лагеря развивал международную систему «Интерспутник» для телевещания и телефонии.

Современное развитие спутниковой отрасли в России

После затяжного простоя в 1980-х годах и некоторого спада в 1990-х отечественная отрасль связи вновь стала интенсивно развиваться. Сегодня на орбиту запущены и успешно используются две Российские спутниковые группировки широкополосной передачи данных «Экспресс» и «Ямал», отечественная система подвижной спутниковой связи “Гонец-М”, системы ДЗЗ и навигации, которые решают целый ряд задач: от телевещания и интернета до мониторинга удаленных инфраструктурных объектов и природных зон, а также до определения местоположения и управление движением.

Новые направления развития отрасли связи были озвучены на конференции SATCOMRUS 2025, состоявшейся 2-3 октября в Москве. Ее основные решения были сосредоточены на будущих технологических вызовах и совершенствовании спутниковых коммуникаций. Участники обсудили создание и эксплуатацию спутниковых сетей телевещания и широкополосного доступа с учетом новейших инноваций. Были детально рассмотрены разработка и испытания российской VSAT-платформы, которая к концу 2026 года будет готова к коммерческой эксплуатации, а также перспективы расширения рынка массового спутникового ШПД с участием крупных провайдеров по модели VNO.

Важным направлением стало развитие мультиорбитальных и суверенных систем, обеспечение защиты спутников от кибератак и расширение покрытия в Арктической зоне для создания единого цифрового пространства с интеграцией телекоммуникационных, навигационных систем и технологий дистанционного зондирования.

Эксперты ожидают десятикратное увеличение пропускной способности спутников к 2030 году при сохранении давления на цены и доходы, что потребует дальнейшего повышения эффективности отрасли.

Кроме того, в рамках конференции были представлены решения по малогабаритным мобильным VSAT-терминалам в Ku- и Ka-диапазонах, включая моторизованные и переносные варианты, способные работать в движении.

Организаторами мероприятия выступили ФГУП «Космическая связь» и ООО «Цифродинамика». В конференции приняли участие ведущие представители индустрии, в том числе руководство Роскосмоса и «Космической связи».

Спутниковый интернет и интернет вещей

В XXI веке спутниковый интернет стал основным направлением, обеспечивающим доступ в сеть жителям труднодоступных регионов. Ведущими разработчиками нового формата коммуникаций являются ИСС им. Решетнева (платформа “Экспресс) и «Газпром космические системы» (платформа “Ямал”).

В настоящее время уверенно набирает обороты технология спутникового IoT (интернета вещей). Она открывает новые возможности в автоматизации городов, сфер сельского хозяйства и энергетики благодаря новым спутникам с повышенной пропускной способностью для приема и передачи больших объемов данных. В России перспективным проектом спутникового IoT является система “Марафон”, но вопрос ее реализации пока остается неопределенным в связи с актуализацией государственной программы развития космической связи.

Перспективы решений спутниковой связи в России

Основными задачами развития российских телекоммуникационных спутниковых систем сегодня остаются:

- запуск конвейерного производства малых ИСЗ (АО “Решетнев”);

- производство HTS-спутников на отечественной платформе (с большой пропускной способностью, увеличенным САС, уменьшенными габаритами и инновационными системами терморегуляции);

- создание собственной группировки на низких орбитах (проект “Бюро-1440” - планируемый вывод в коммерческую эксплуатацию намечен на 2027 год);

- разработка и создание российского спутникового оборудования и платформы управления сетью (проект АО «РТКомм.РУ»);

- реализация государственной программы развития отрасли.

С учетом необходимости скорейшей реализации поставленных целей инвестиции в спутниковую отрасль в стране продолжают расти. Эти средства идут на создание новейших отечественных группировок на низких и геостационарных орбитах, разработку российского абонентского оборудования VSAT и SCPC, обновление наземной инфраструктуры и развитие сервисов.

Сегодня Россия не только продолжает совершенствование уже используемых спутниковых систем, но и создает новые технологические решения, которые отвечают мировым трендам и позволяют стране удерживать свои позиции в области спутниковых телекоммуникаций.